▪️フローチャートの書き方

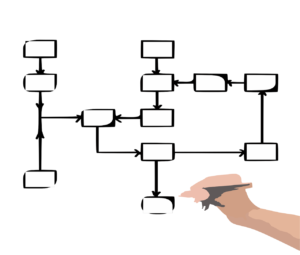

業務改善やプロジェクトで、業務分析をするときに、フローチャートをよく利用します。しかし、このフローチャートの書き方については、会社によってまちまちで、厳格にルールを定めて作成されている会社もあれば、個人のやり方に任せている会社もあります。わかりやすいフローチャートは、やはり、いわゆる「プロセスチャート」と呼ばれるものだと思います。

原則としては、①業務フローが左上から右下へ流れる、②矢印の流れは一定で戻りがない、③登場人物を最上部の列に、時間軸を上から下へ時間が進むようにする、という基本的なルールです。

Excelを使って作成することが多いので、業務によっては、横型で作成されているケースも見かけます。横型の場合、縦軸が登場人物、横軸が時間軸となります。

▪️業務の区切り方

▪️業務の区切り方

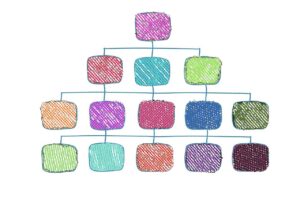

フローチャートがわかりにくいと感じる場合の多くは、業務の区切り方に問題があることが多いのです。業務を分解してツリー状にし、細かく業務を分類することです。そうしないと、読み手は、矢印を追い続けて疲れてしまいます。仕事はさまざまな方面と関連しているため、業務を1枚のフローチャートにしてしまうと、とてもわかりにくくなるはずです。

また、Excelを使うと、縦横に領域を自由に広げることができます。自然と1枚に収めようとするため、結果的に読み手にわかりづらい複雑なフローチャートになってしまいます。逆に、これがWordやPowerPointの場合は、細かく仕事を区切らざるを得なくなります。

▪️全体構成を

ヒアリングをしながら、部分ごとにフローチャートを作成していくのも良いでしょう。しかし、最終的には全体構成を設計することです。例えば、業務の大分類・中分類・小分類と分け、小分類の項目でフローチャートを作っていきます。

そして、業務全体で、そのフローチャートがどの位置にいるのかがわかるように、フローチャートのマッピングを作ることです。つまり、本の目次のようなものです。

アウトプットとしては、小分類の段階でフローチャートを作成します。そして、中分類については、PowerPointやプレゼン資料にも使えるような大まかな概要のフローチャートを作成します。大分類については文章でのサマリーコメントでも良いでしょう。そうした形で、最終的には、フローチャートを完成させるのです。

▪️読み手は誰?

フローチャートができたとしても、読み手に伝わらなければ意味がありません。では、読み手とは誰なのでしょうか。この場合もいくつかのパターンがあります。

1つは、読み手が実際に業務改善に着手する担当者や、プロジェクトメンバー、あるいはシステム開発者の場合があるでしょう。この場合は、小分類を活用します。それでもなお、詳細については把握しきれない場合が多いため、プロジェクトミーティングや、改善会議などで確認することになります。

一方、もう一つの読み手はステークホルダーです。つまり、お金を出す人たちや、利害関係者です。多くの場合、この人たちは細かい点は必要なく、全体でどうなるかに関心があります。つまり、どれくらい工数がかかるのか、どの程度複雑なのか、自分の業務がどのように変わるのか、といった点に関心があります。細かい矢印が多いフローチャートは、かえって読み手の時間を奪い、ストレスを与えてしまいます。いったい何が言いたいのか、ということがわかるようなサマリーされた中分類のフローチャートを活用することです。

会議で参加者に説明する場合は、まず大分類でコメントしたポイントを説明し、その後にサマリーされた中分類のフローチャートを提示すると読み手にわかりやすく伝わるでしょう。読み手が知りたい内容について、わかりやすい形で提示することです。したがって、計画的に、ヒアリングをしながらも、最終的にはフローチャートの全体構成を設計していくことです。

▪️振り返りながら

フローチャートを作成していく過程で、ヒアリングセッションを数回行った後に、フローチャートを整理する機会を設けることです。すなわち、不要な項目を削除し、並び替えることです。もう少し詳しく言えば、小分類はどれに当たるのか、中分類はどのような形が良いか、そして全体としては、大分類としてどこがポイントになるのか、といった点を編集します。

最初から、完全な全体構成を作るのではなく、大分類、中分類を設定しておき、小分類は仮で最初に想定される箇所をいくつか挙げておくことです。ヒアリングをしながら必ず想定していないことが発生するはずですから、定期的に全体構成を見直す機会を持つことです。

▪️なぜやるか

とにかく、業務改善や業務フローを見直そうとする際、まずフローチャートを作ろうという話になりますが、そのフローチャートをどのように作成すれば良いのかは、誰も教えてくれません。多くの場合、先輩が過去に作成したフローチャートを参考にして、若手社員がそれを真似て作成していきます。

そもそも業務に問題がある会社は、そうした最新のフローチャートがほとんど作成されていない場合が多いです。そして、手探りで作成されたわかりにくい迷路のようなフローチャートを、後輩が代々真似て作成していくことになり、いつまでも業務が改善されない悪循環に陥ってしまいます。業務フロー自体が分かりにくく、理解できる人が少ないため、場当たり的な改善では、結局破綻してしまうのです。

フローチャートは、ヒアリングした内容を文章や図表にまとめれば、おおよそ作成することができます。しかし、重要なのは、どのような体裁で作るのか、誰に読んでもらうのか、そしてそれによって何を期待するのかを作成者が意識しているかどうかです。また、それが作成したフローチャートや関連資料に反映されているかどうかも重要です。

最初に述べた基本事項は、業務フローが左上から右下へ流れること、矢印に戻りがないこと、矢印が迷路にならないようにシンプルにするために細分化することです。これらはすべて読み手にわかりやすくすることが目的なのです。

自分たちが多くの時間をかけてヒアリングした内容が、相手にうまく伝わらなければ、プロジェクトや業務改善も進みません。自己満足で終わらないよう、これらの原則を守ってフローチャートを作成してください。